中国市长网城市新闻在线讯:在一幢写字楼窗口的灯光下,一张薄如蝉翼的宣纸正被轻轻覆在商周青铜鼎的纹饰之上。传拓师手腕轻转,拓包蘸着松烟墨在纸面游走,饕餮纹的狰狞面目逐渐显现——这不仅是技艺的呈现,更是一场跨越三千年的文明对话。金石传拓,这门以纸墨为媒介的古老技艺,正在当代守护者的手中,持续破译着华夏文明的基因密码。

公元6世纪的南朝梁元帝,或许未曾料到他为保存碑文而使用的"拓印之术",会成为后世解读文明的重要钥匙。唐代的"乌金拓"灿若星河,宋代的"蝉翼拓"薄如烟霭,记录着不同时代的审美追求。清嘉庆年间,马起凤开创的全形拓技术,更让青铜器的立体纹饰得以在二维纸面上完美呈现。从敦煌藏经洞的写本用纸,到现代改良的桑皮宣纸,每一次材料的革新都推动着这门技艺向前发展。

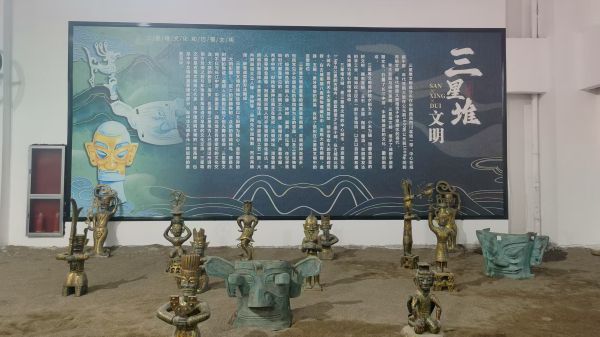

2017年,国家图书馆的修复专家通过显微传拓技术,在战国竹简上发现了0.2毫米宽的墨迹残留,成功复原了《尚书》佚篇;2021年,三星堆考古现场采用三维立体拓技术,将黄金面具的锻造痕迹完整保留。这些突破印证了传拓技艺不可替代的学术价值:西周利簋上的"岁鼎克闻"四字,为武王伐纣日期提供了确证;东汉《曹全碑》未损本中"因报"二字,揭示了汉代司法制度的运作细节。

在数字化浪潮中,传拓技艺正经历着创造性转化。90后非遗传承人开发的"青少年传拓教具",将复杂的扑墨技法简化为可拆卸模块;故宫推出的"数字拓片"项目,通过光谱分析还原了历代碑刻的色彩变迁。但挑战依然存在:全国能完成全形拓技术的老师存在严重不足,传统松烟墨制作技艺仅少部分大型作坊掌握。这种困境凸显了保护工作的紧迫性。

当西方用石膏翻模保存雕塑时,中国的传拓技艺选择以墨色与纸张的对话来延续文明。这种差异背后,是东方文明独特的宇宙观——不追求物体的三维复制,而是通过二维平面的"墨影",留存四维时空的文化记忆。每一张拓片都是文明的"时间胶囊",在点画之间封存着工艺、审美与信仰的完整信息。

站在一方北魏碑刻前,当代传拓师手中的拓包正轻轻叩响历史的门环。这门延续了十五个世纪的技艺告诉我们:真正的文明传承,不是将文物锁进保险柜,而是让古老的智慧持续参与现代对话。当年轻人的指尖触碰碑刻的刹那,沉睡的文明密码正在被新一代唤醒——这或许就是金石传拓最深刻的文化隐喻。